当中国传统色遇见成都国宝,太惊艳了

记者 李慧颖 但唐文

韶粉、美人祭、凝夜紫、半见

远山如黛、青梅煮酒、桥下春波

..........

这些令人充满遐想的词,对应的是中国的传统色。

中国从战国时期就有了正五色的概念,用色悠久。传统色之美,更是点睛于文物之中。当国色撞上国宝,会有怎样的怦然心动?今天是国际博物馆日,让我们一起遇见国色,品味国宝,感知华夏意蕴。

▲扫描二维码 查看H5

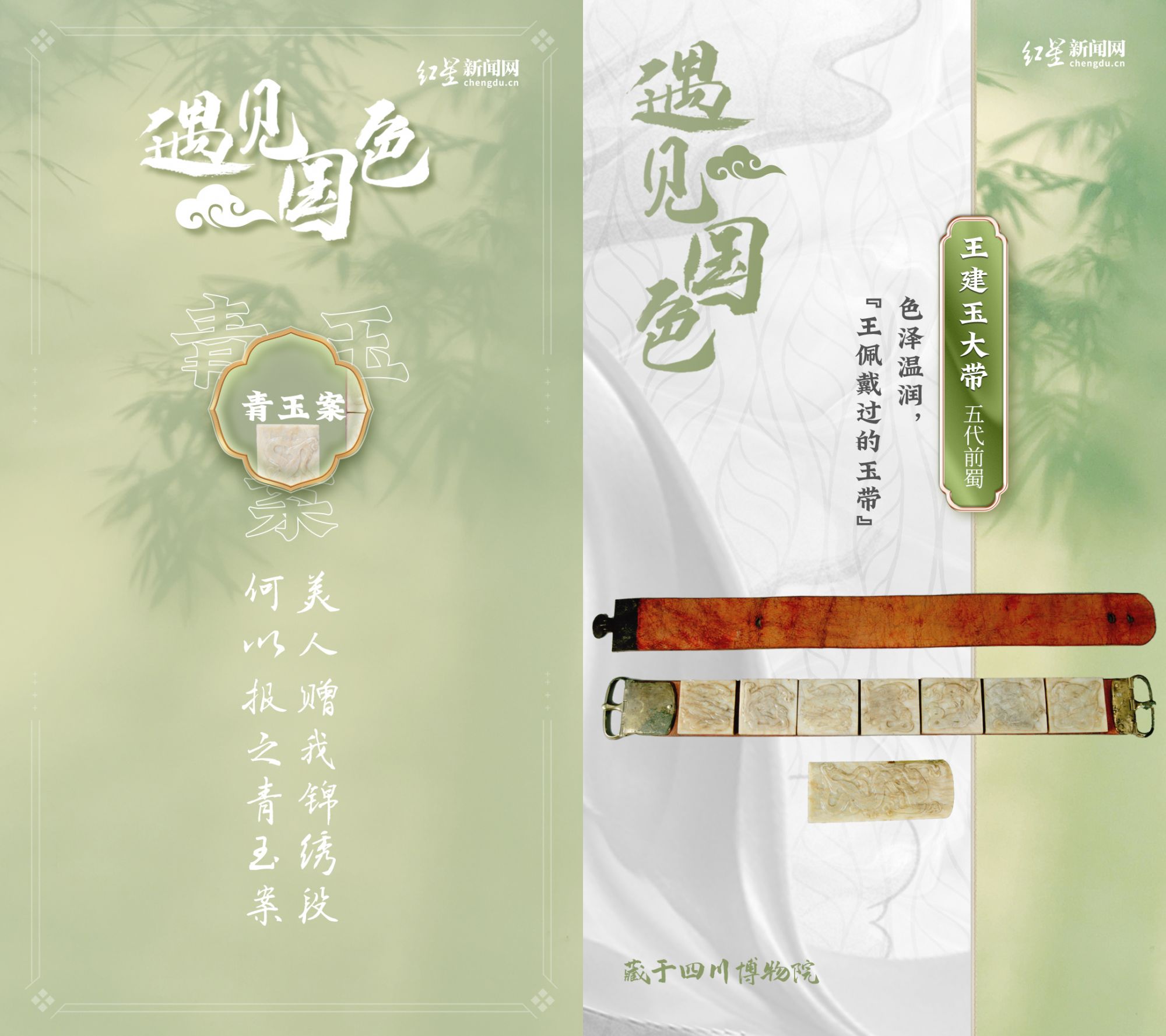

青玉案:色泽温润,“王佩戴过的玉带”

“美人赠我锦绣段,何以报之青玉案。”

色泽温润,自然细腻的玉器人皆爱之。在四川博物院的镇馆之宝中,便有一件由白玉制作而成的云龙纹玉大带。

云龙纹玉大带,出土于王建墓,也就是永陵,五代十国时期前蜀开国皇帝王建归葬之地,距今已有一千多年的历史,是我国目前所知的唯一修建于地表之上的帝王陵墓。

这件玉大带是迄今为止,唐、五代时期唯一一件完整的、能确定为帝王本人使用过的成套玉带。玉大带所使用的材料是当时最贵重的和田玉,由铊尾、玉銙、镀银铜扣及鞓组成。玉銙七方,均浮雕团龙戏珠图案,背面四角处有象鼻小孔,用线或银丝将銙附于鞓上。铊尾浮雕龙戏火球图案,龙姿矫健,背面首部也有小孔多处,以将铊尾系固于鞓上,其下阴刻铭文,字迹清晰可辨。

而这则铭文记载了一场离奇的后宫大火。公元915年十月二十七日,王建后宫中突发熊熊大火,无数珍宝化为灰烬。第二天,人们在灰烬中发现一团玉料,温润洁白异常,王建满心欢喜,认为是吉兆,于是命玉工制成玉大带。

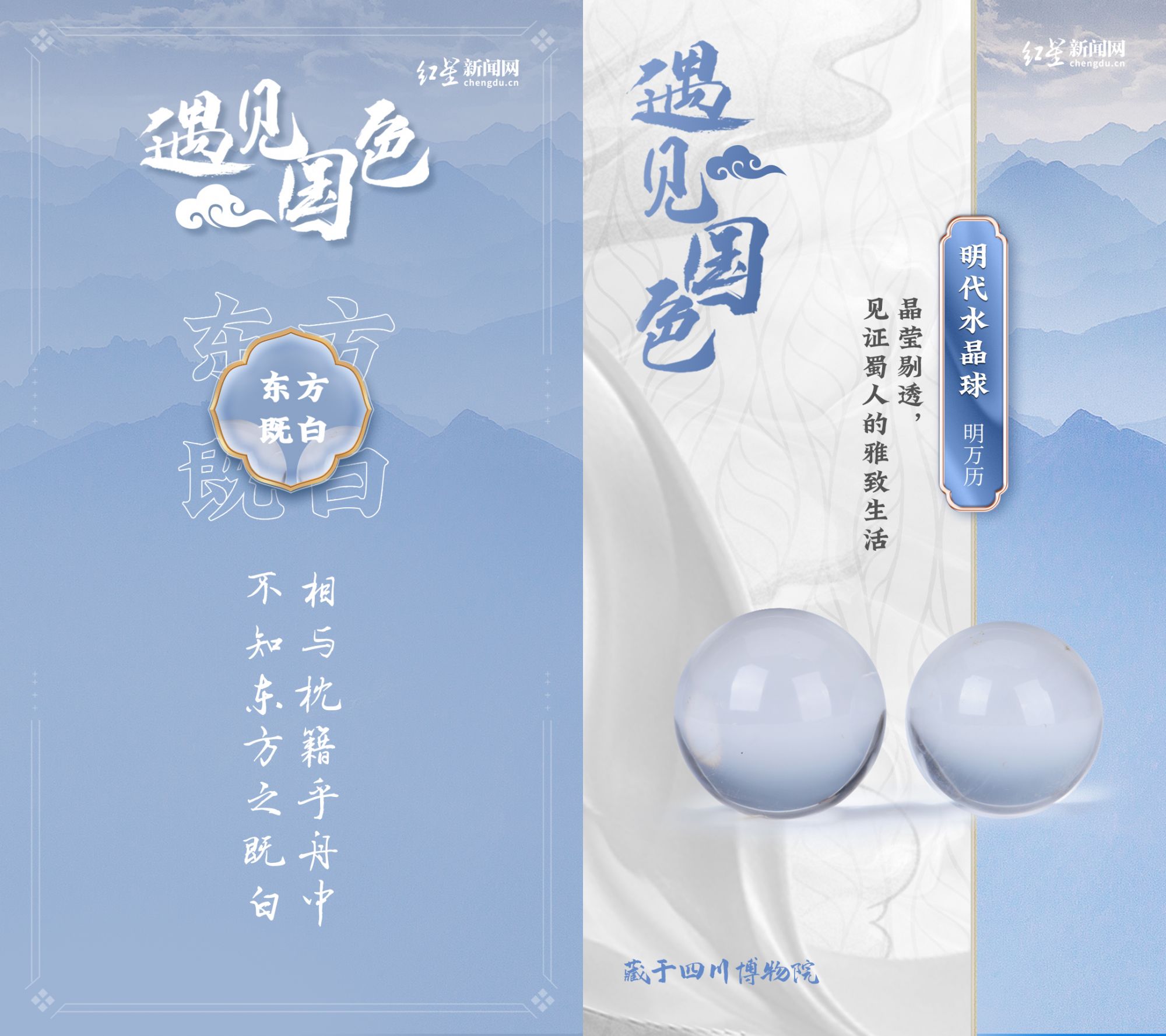

东方既白:晶莹剔透,见证蜀人的雅致生活

“相与枕籍乎舟中,不知东方之既白。”

一句浪漫的诗词造就了一个浪漫的色彩:“东方既白”。而明万历水晶球正好似晨光熹微处,朝暾初露时天边那一抹东方既白,浪漫而美好。

这对水晶球于1965年出土自成都红牌楼的一座明代万历太监墓,分为一大一小。两个水晶球毫无裂纹和包裹体等瑕疵,纯净如水,非常珍贵。而关于这两个水晶球有何用途,目前尚不清楚。

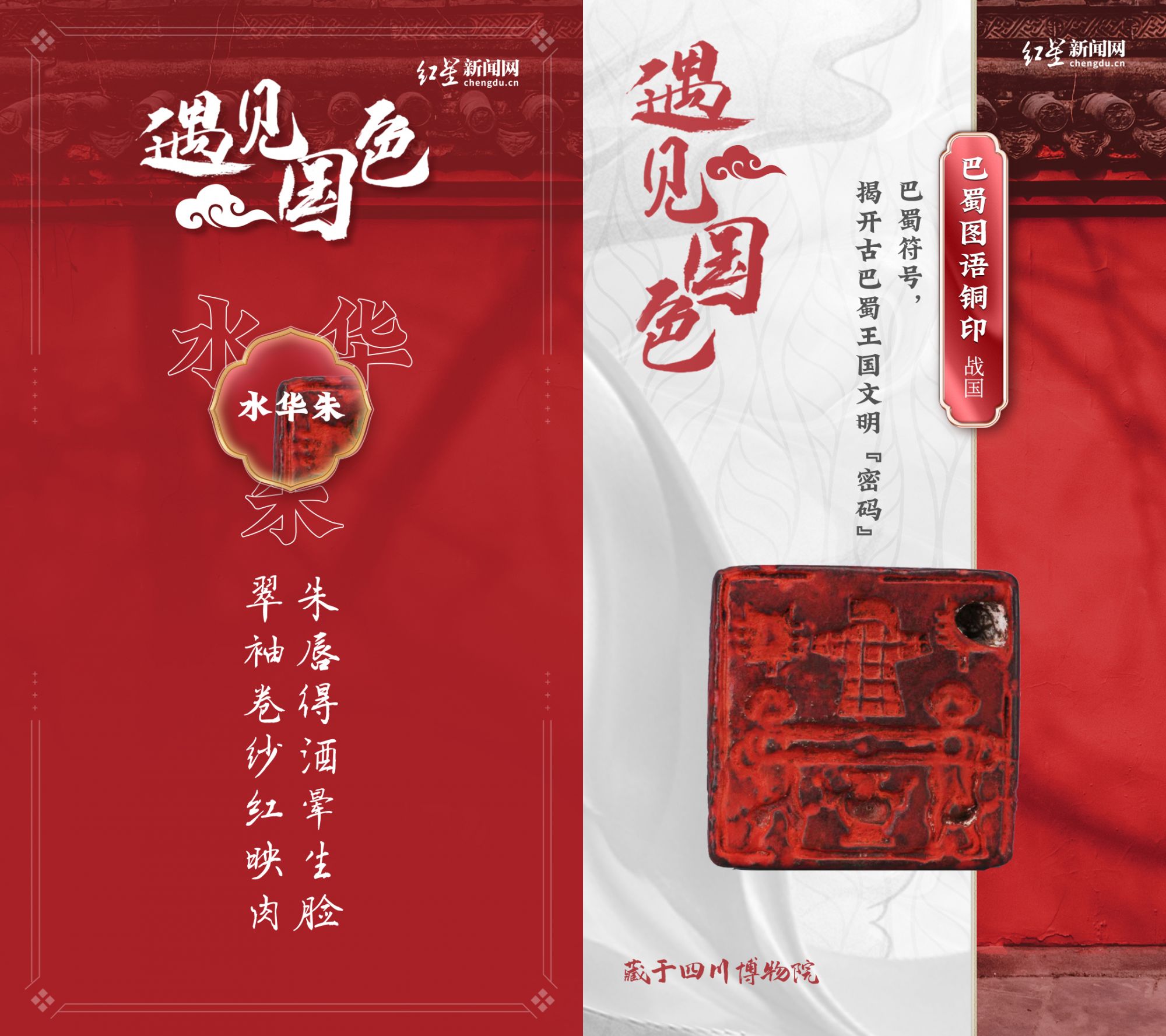

水华朱:巴蜀符号,揭开巴蜀过往文明“密码”

“朱唇得酒晕生脸,翠袖卷纱红映肉。”

寥寥数笔,似女子红唇般娇艳动人的海棠花跃然纸上。这种红在国色中称作水华朱,色泽亮丽,是中国画的传统人造颜料。战国巴蜀图语铜印在水华朱中也定格了古蜀的光华。

在成都新都战国古墓中发现的战国巴蜀图语铜印,印章上的图案极为特殊,印章体积并不大,规格为宽3.5厘米,高1.4厘米,其背部略微拱起,中央为鋬钮,拥有四饕餮组成的图案纹饰,印文为一组巴蜀图语符号,下部两侧还各立一人,二人伸手相握,手下置一罍,手上还有一图形符号,图形两侧又各有一口向上的铎。

巴蜀图语符号究竟是什么,学者们孜孜以求,至今依然迷雾重重,没有答案。有学者推测为族徽、图腾或宗教符号,也有学者认为是尚未识读的文字。或许,这些神秘的图形符号,便是揭开古蜀文明的“密码”。

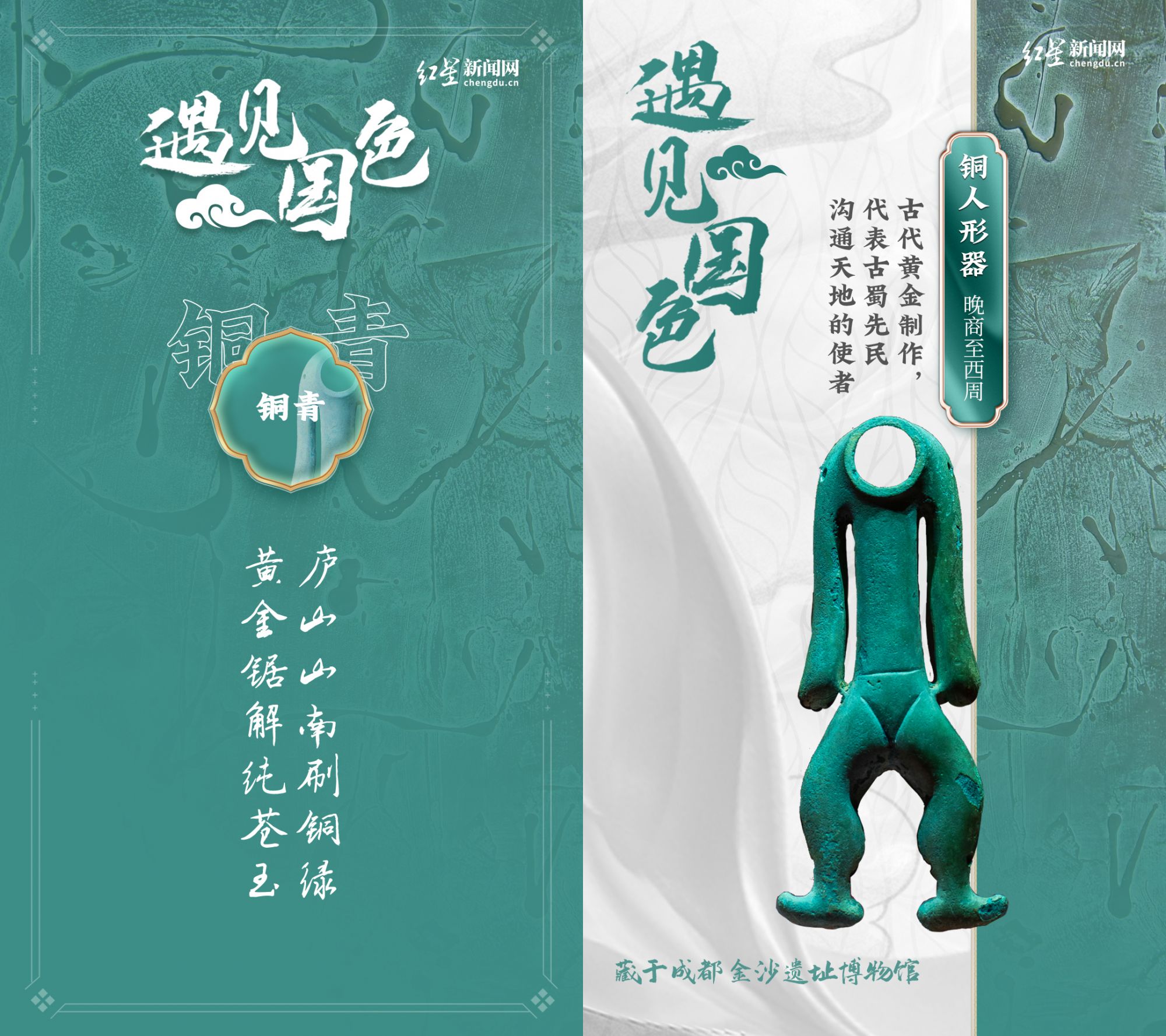

铜青:“国之大事”,代表古蜀先民沟通天地的使者

“庐山山南刷铜绿,黄金锯解纯苍玉。”

金沙遗址出土的商周铜人形器的色泽便是这诗词中提到的“铜绿”。铜,是古蜀先民制作铜人形器的主要资源。在先秦典籍中,铜物质又被称为“金”,它与黄金、白银一样,在古代都是来之不易的稀有之物。

其用途也非比寻常,多用于“国之大事”,即制作战争武器与宗教礼器。金沙遗址出土的铜人形器虽有人形,却无人头。颈部与小腿处各有的两个对称小孔,也意味着它似乎是某类大型器物上的装饰挂件。它的用途,有学者推测是古蜀王国的巫师进行巫术行为时使用的道具。而这块形作伏卧状的商周铜人形器在古蜀文化遗址中也是首次发现。

造型独特的青铜人像,曾是代表古蜀先民与天地进行沟通的使者。如今,静静伫立在展柜中的它们,又已成为今人与历史对话的一座座桥梁。

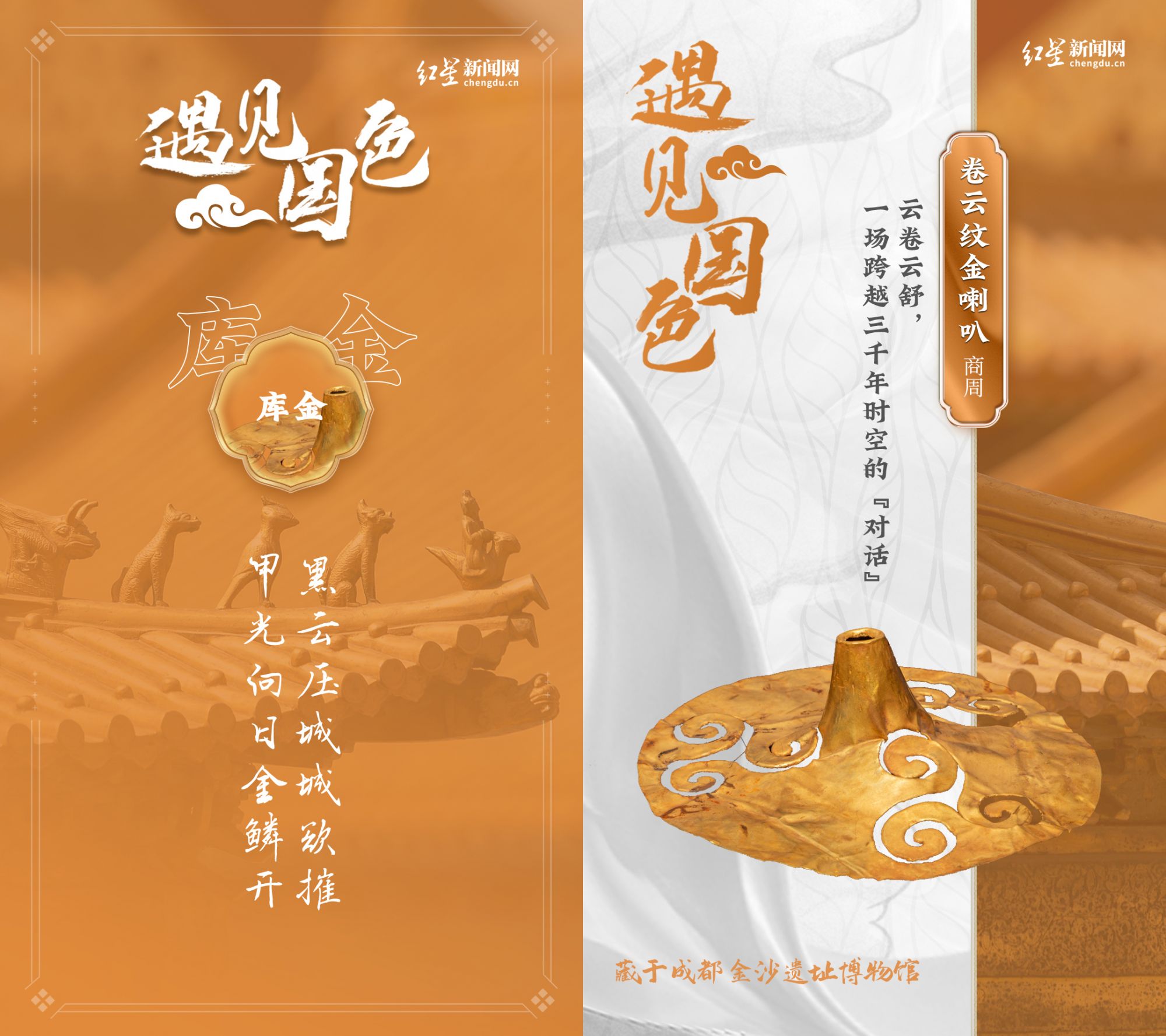

库金:云卷云舒,一场跨越三千年时空的“对话”

“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。”

金色给人以权威、贵气的既视感。金沙遗址出土的商周卷云纹金喇叭形器,留下的正似库金的神圣感。

器物的外形呈喇叭状,顶部有一孔。器物为整体锤揲成形,成形时应垫有模具。腹壁上等距离分布着三朵卷云纹,纹饰线条流畅,极具美感。器表曾做过抛光处理,比较光亮,内壁未经处理,较为粗糙。它具有重大的历史、艺术和科学价值,是研究商周时期成都地区金器加工工艺、青铜文明以及四川盆地与外地文化交流的重要实物资料。

喇叭形金器究竟是铜器上的附件,还是一件与铜铃相当的金铃?谜底还在探寻中。

喇叭形金器带给我们的不止于此。它精美的云纹式样也成为了成都大运会火炬塔冠造型的灵感源泉。它所带来的云卷云舒、祥和的气息似乎将古蜀人与我们现在生活连接了起来。

绯红:浮生若梦,与千年盛世“曲水流觞”

“天烛绯红松柏青,春光齐插古铜瓶。”

成都“老官山”汉墓出土的鸟纹漆木耳杯的绯红如春色映入人心。

鸟纹漆木耳杯椭圆形口,半月形耳上翘,弧腹平底,有很矮的假圈足。内髹红漆,外髹黑漆。底部内侧绘有一只鸟纹,鸟的轮廓、足及尾部用黑线勾勒。其纹饰清晰明快,绘制精美。

同时期出土的耳杯有若干只,其中一只漆木耳杯上还刻有“景氏”铭文。这就将老官山汉墓与曾经的楚国三大望族之一“景氏”联系了起来。

小小的漆木耳杯,不仅见证了达官显贵们曾经拥有的富足而精致的生活,也见证了两千多年前成都的过往。

鞠衣:釉色明亮,“窑”诉彩瓷文化

“琮玉温姿轻拂拂,鞠衣嘉色宛飘飘。”

鞠衣,“黄桑之服。色如鞠尘。象桑叶始生。”邛三彩,正似这鞠衣色泽亮丽却温婉。

邛三彩花口瓷盘出土于邛崃邛窑遗址。五出葵口,褐色胎,内壁及外壁施明黄色釉,近足部露胎。瓷盘釉面洁净,内壁及底有三块绿彩及三块褐彩,是一件精美的邛三彩器皿。

邛三彩瓷器邛崃龙兴寺遗址,成都市区金河路遗址、指挥街遗址,位于长江南岸的重庆云阳县唐代集镇遗址中都出土了精美的邛三彩瓷器,显示此类产品在成都平原及周边地区备受青睐。

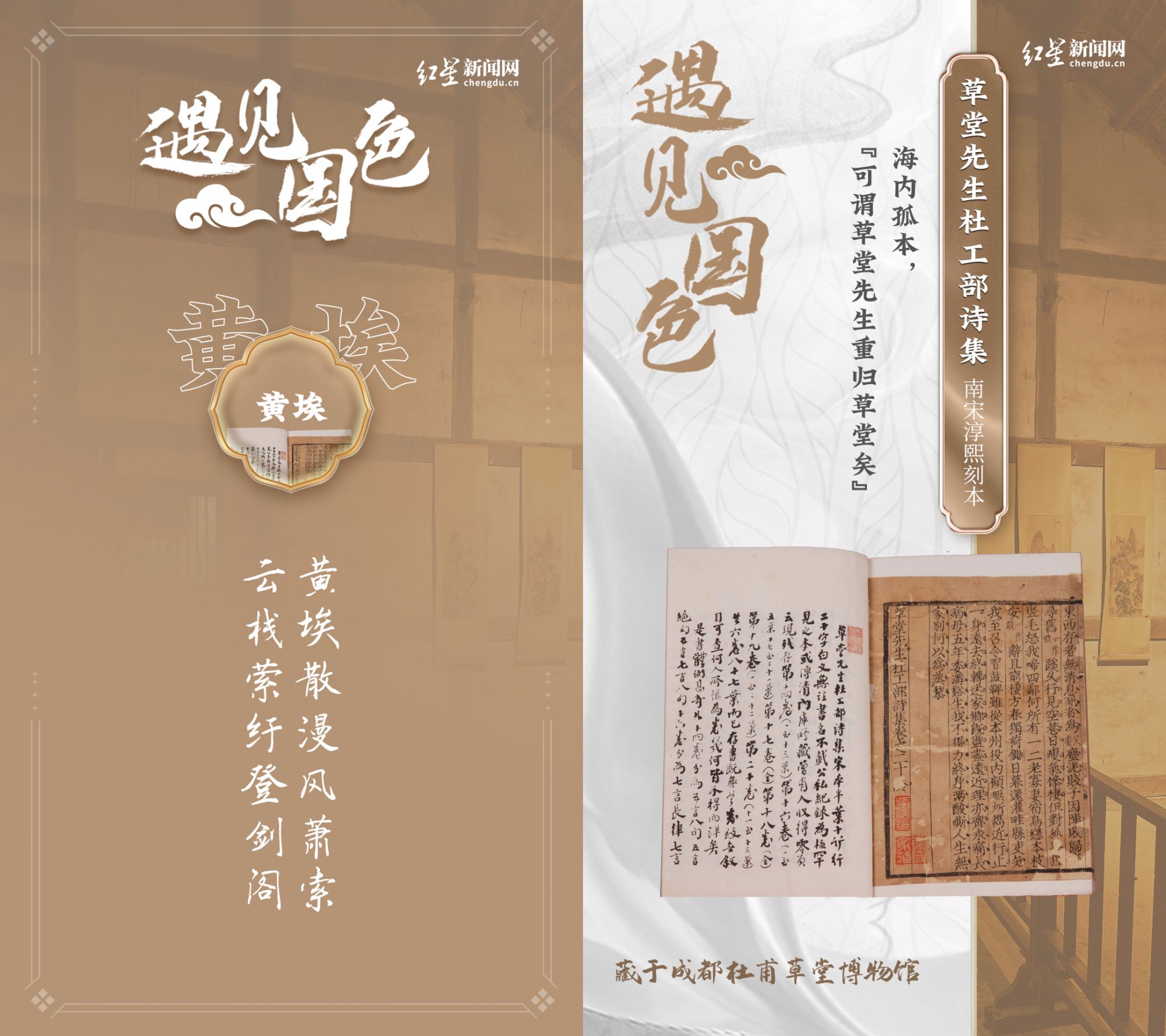

黄埃:海内孤本,“可谓草堂先生重归草堂矣”

“黄埃散漫风萧索,云栈萦纡登剑阁。”

黄埃其色,可谓雷电之源色。杜甫草堂博物馆的镇馆之宝,被称为“海内孤本”的南宋刻本《草堂先生杜工部诗集》承载的正是漫漫黄埃下的文化自信和精神传承。

1955年,成都杜甫纪念馆(现为成都杜甫草堂博物馆)成立。为丰富馆藏,纪念馆开始广泛搜集有关杜甫的文物资料。曾担任国务院古籍整理出版组组长等职的李一氓听说此事以后,欣然表示愿意帮助草堂搜集文物资料。

这部残本诗集原二十卷,残存六卷,不见公私目录著录。旧藏清内阁大库,在清末时流出宫外,被湖南著名收藏家叶德辉和著名金石学家罗振玉收藏。李一氓对此书进行了考证,“书中匡字缺笔、慎字缺笔,依缺笔,约可断定为淳熙刊本,依纸质字体,约可断为建阳刊本。”他还邀请朱德、陈毅等领导人和社会名流赏阅、题词。文学家、历史学家郭沫若也曾题词云:“草堂先生杜工部诗集,素所未见,可谓草堂先生重归草堂矣。”

他们的题词都指出了此书的珍贵。而这些题词本身,又具有重要的文物价值,所以此书愈加贵重。

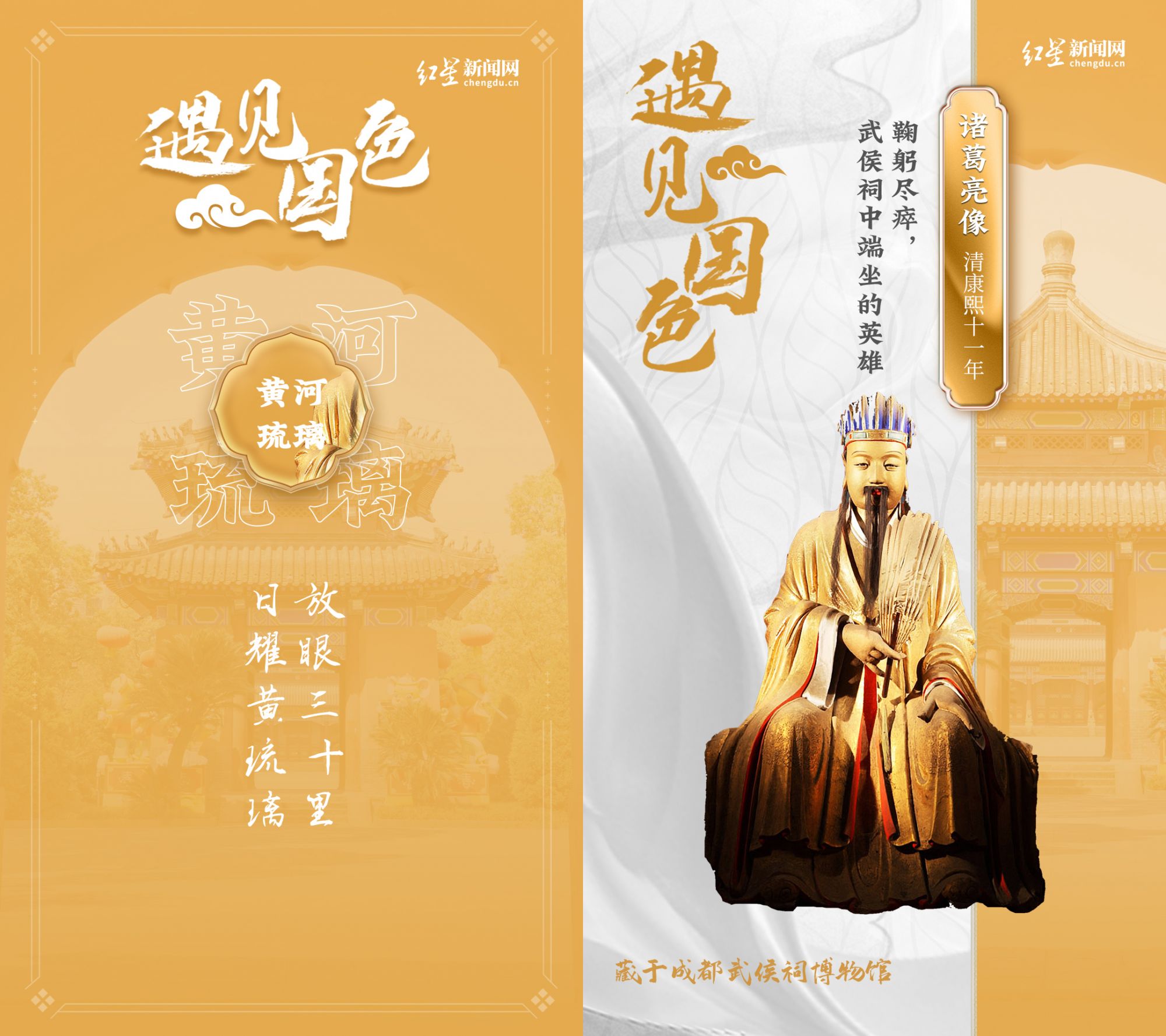

黄河琉璃:鞠躬尽瘁,武侯祠中端坐的英雄

“放眼三十里,日耀黄琉璃。”

如果人用色彩来描述,黄河琉璃的耀眼大气和诸葛亮便不谋而合。诸葛亮以超卓的政治智慧、非凡的人格魅力、鞠躬尽瘁的无私精神,成为贤相典范、百代楷模。在众人心中形象如“黄河琉璃”般。

成都武侯祠是全国祭拜诸葛亮最有名的祠庙之一,重建于清康熙十一年(1672)。今天我们所见到的诸葛亮像也正是这一时期所塑的。

这尊诸葛亮塑像是全国现存武侯祠中所塑最早的一尊诸葛亮像。历经岁月洗礼,他一直端坐于此,护佑着这方土地和人民。他的形象塑造主要取材于小说《三国演义》,小说中描述诸葛亮“身长八尺,面如冠玉,头戴纶巾,身披鹤氅,飘飘然有神仙之概”。这尊塑像打破了两庑名臣着官服陪祀的惯例,没有按照诸葛亮所担任的官职来匹配服饰,而是依据《三国演义》中刘备第一次见到诸葛亮时的形象来塑造。诸葛亮像神情庄严、身形修长、宽袍阔袖,具象出了一个出仕前自比管仲、乐毅,时常在田间抱膝长吟《梁父吟》,出仕后时刻不忘后主所托、鞠躬尽瘁死而后已的“诸葛亮”。看不出年龄跨越、厘不清官职区分,不论27岁刚出仕,还是54岁星落五丈原,“诸葛亮”都是一般模样。

【原创版权,未经授权,严禁转载。联系电话028-86007235】

编辑: 马兰